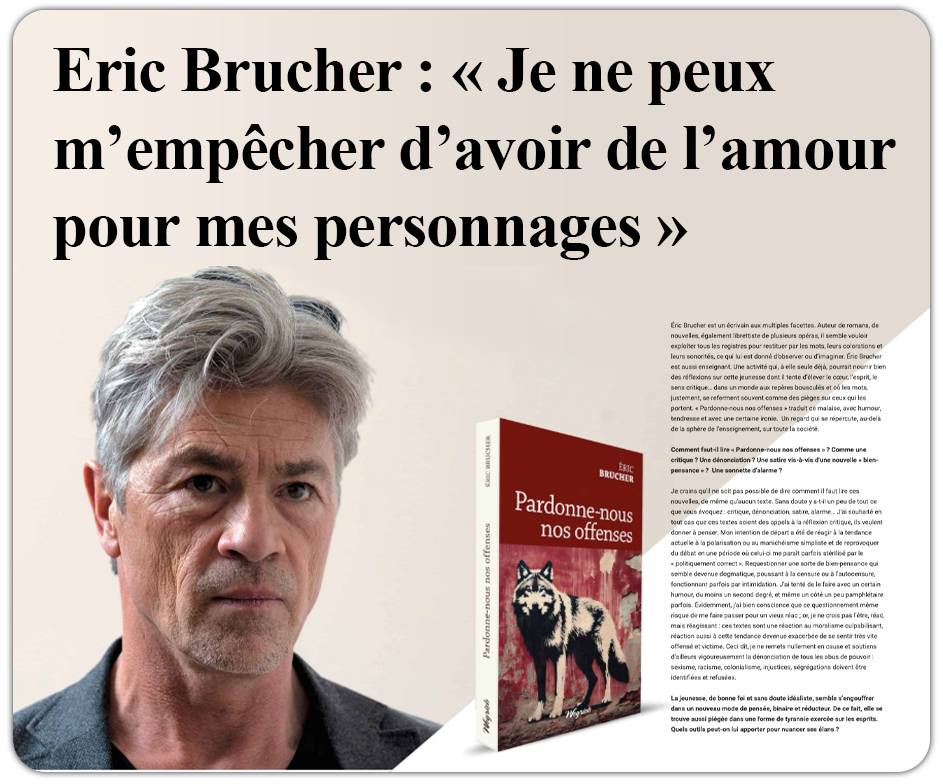

Le sentiment d’offense et sa réponse par le politiquement correct semblent bien souvent aujourd’hui verrouiller l’expression artistique autant que citoyenne par la censure ou surtout l’auto-censure, et l’enfermer dans un moralisme puritain et culpabilisant ou une bien-pensance à la fois uniformisante et stérile.

La dénonciation de tous les abus de pouvoir est absolument nécessaire : sexisme, racisme, colonialisme, ségrégations, injustices doivent être identifiées et refusées (Rem. : accord ici « de proximité », alternative intelligente à la vieille règle du « masculin l’emporte »). Mais face à la moralisation instaurée par les redresseurs de torts du wokisme ou de la cancel culture, dans ce climat très vite offensé, comment retrouver un peu d’air ? L’humour, l’ironie ou le second degré paraissent vite suspectés de blesser telle ou telle catégorie de personnes, ou dont la distance paraît rapidement vécue comme un manque d’empathie ou une micro-agression. Cet humour cependant ainsi qu’une pensée nuancée nous paraissent une nécessaire résistance face aux intimidations, quand ce n’est pas face à une nouvelle tyrannie.

Les textes de Pardonne-nous nos offenses se veulent des appels à la réflexion critique et à la rencontre fraternelle ou sororale, ils défendent la liberté d’expression et le débat, mais aussi l’universalisme et les héritages autant que les mixités culturelles. Ils refusent la pensée binaire (en particulier l’unique grille de lecture selon dominant/dominé, oppresseur/oppressé, bourreau/victime), ils récusent le manichéisme simpliste et réducteur (« si tu n’es pas avec moi, tu es contre moi » et l’enfermement dans des cases identitaires) – tout cela est si confortable. Ils cherchent aussi à prendre un peu de hauteur.

*

À l’origine de ce recueil, une sorte de colère – du moins une réaction d’incompréhension face à ce que j’ai interprété comme une forme de censure : le refus par un éditeur de publier La main de Fatima, prétendu « trop sensible ». La nouvelle avait déjà été publiée en 2017 dans mon recueil Le jour est aussi une colère blanche, mais n’était plus disponible depuis la cessation d’activités de Luce Wilquin, l’éditrice, en 2019. Deux ans plus tard, j’ai alors soumis le texte (dans la version remaniée et augmentée que l’on découvre ici) à un autre éditeur publiant, en de jolies plaquettes, des textes de cinq mille mots. Cet éditeur ne l’accepta pas : « Merci pour cette proposition mais nous ne l’avons pas retenue, sans jugement sur son intérêt ou sa qualité, le sujet nous semble trop sensible et dépassant nos connaissances et le cadre des opuscules. » Comme je répondais que « Peut-être qu’en des temps moins sensibles, vous trouverez opportun de publier ce texte ? », il m’opposa encore que « Notre position n’est pas liée à la situation actuelle – la problématique du voile est de tout temps très difficile. Les opuscules ne sont que des mini-romans et n’ont pas vocation à entretenir des débats. »

Bien évidemment, tout éditeur a le droit d’accepter de publier ou non un texte, là n’est pas du tout la question. C’est l’argumentaire qui étonne. La crainte que l’on perçoit face à un « sujet trop sensible ». Cette crainte peut bien entendu être légitime : un éditeur, comme tout le monde, n’a guère envie d’avoir des ennuis, humains ou matériels (on repense naturellement à la tragédie de Charlie Hebdo). N’empêche, il y a là comme une autocensure renforçant ce qui semble devenir un véritable tabou (le voile), intouchable sous peine d’accusation au minimum d’islamophobie. Une autocensure qui donne raison aux éventuels intégristes, inquisiteurs ou violents – la peur donne toujours le champ libre et génère son cercle vicieux. « Dépassant nos connaissances » est-il répondu également : où l’on semble avoir besoin de garanties de personnes qualifiées, de gardiens du savoir ou ces sensitivity readers sans doute (démineurs éditoriaux en français) que plus aucun éditeur d’outre-Atlantique ne manque de consulter afin de ne pas s’attirer les foudres des minorités identitaires. Il n’est cependant pas difficile de percevoir que La main de Fatima rend honneur et de manière parfaitement respectueuse à un véritable islam du cœur (assez éloigné, il est vrai, de cette sorte de « code pénal », comme dit Sylvain Tesson, dans lequel il se laisse trop souvent enfermer).

Mais « ne pas avoir vocation à entretenir des débats » : là, je dois dire que les bras m’en tombent. Quoi, la littérature ne servirait qu’à distraire ? Qu’au divertissement ? Quoi, la littérature ne devrait pas permettre l’échange, le partage, et donc le débat ? La littérature ne sert-elle pas – entre autres – à penser (soi, les autres, le monde) ? La littérature doit-elle être complaisante et lénifiante ? J’aime ce qu’a écrit le grand écrivain nigérian Chinua Achebe (lui qui a voulu restaurer l’identité africaine, qui a beaucoup interrogé le colonialisme et a plusieurs fois été pressenti pour le Nobel) : « Les écrivains n’écrivent pas pour proposer des remèdes, mais pour donner des maux de tête ».

À cet éditeur donc, que je salue amicalement, j’avais répondu qu’« il me semblait que, en particulier auprès des plus jeunes ou en milieu scolaire, permettre, à prix démocratique, que cette question soit discutée eût été une idée pertinente : j’observe que cette question [du voile] y est méconnue dans ses enjeux, qu’elle est réglée par un «de toute façon chacun a le droit de s’habiller comme il veut» ou que toute remise en question est taxée d’islamophobie – autant de raccourcis et absences de nuances qui peuvent paraître dommageables. » Je n’ai pas reçu de réponse de l’éditeur. Ce n’était pas nécessaire.

On va me taxer de polémiqueur, voire de réac, on me dira d’écraser, fermer ma gueule.

Ben, non, moi, je refuse que la peur gagne.

Alors j’ai commis ce recueil.

Réac, ces textes ? Oh non – et je ne le suis pas moi-même. Mais exprimer un questionnement critique sur toutes ces questions, même par le biais de l’humour, fait facilement paraître réac en cette période de polarisation et de simplification délétère.

Puis, bravo autant que merci à mon présent éditeur, Olivier Weyrich, d’avoir l’audace et le courage de prendre le risque éventuel de cette publication.

*

Le titre : pardonner les offenses. Comme il faudrait aujourd’hui s’excuser de heurter la sensibilité de quelqu’un, je le fais à l’avance, comme ça, c’est réglé. Si je heurte, pardon. Puisque mon but est de bousculer un peu et espérer faire sourire parfois, je risque de heurter : donc pardon, c’est de la littérature pour réfléchir et débattre.

C’est comme une repentance devant Dieu aussi : il faut dire que souvent ces accusateurs inquisiteurs se présentent comme des autorités quasi divines, des mollahs de la vertu, des ayatollahs de la bien-pensance, des papes de la bonne moralité qui érigent les nouvelles tables de la Loi de ce qui est acceptable ou non, tous ceux-là qui vous remettent dans le droit chemin et ne craignent pas de vous intimider sinon de vous stigmatiser, volontiers assoiffés de revanche et de châtiment.